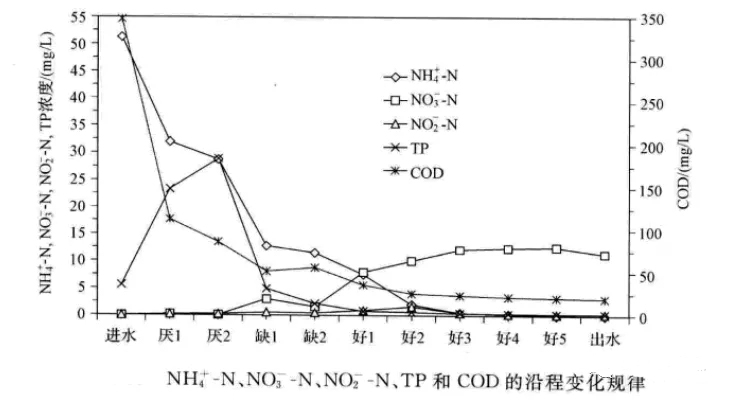

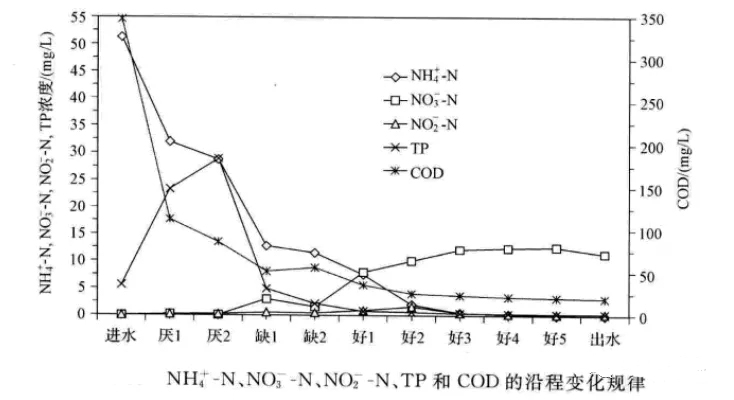

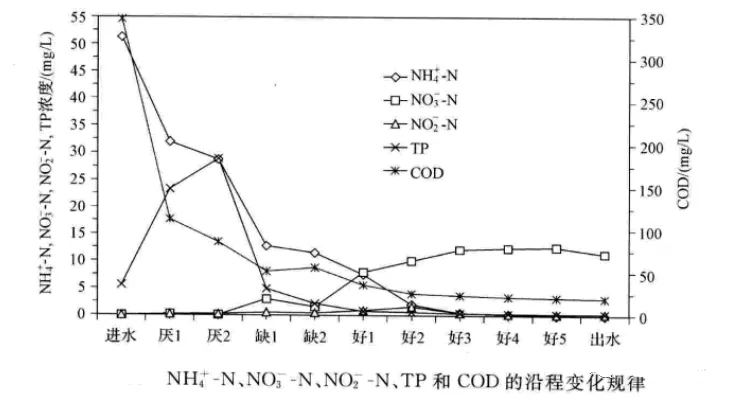

本文通过一张AAO系统内污染物的变化曲线针对每个段的的水质情况进行数据进行分析,了解完这个就可以快速知道自己系统的问题,其中,各个单元均是取样沉淀后,测定的上清液浓度。

1、AAO系统全流程的COD变化

从曲线中看出:进水COD350mg/l左右,厌氧1段:100mg/l左右,厌氧2段:75左右,缺氧1段:50-55mg/l,缺氧2段:55-60mg/l,好氧1段:40mg/l左右,好氧2段出水在25mg/l左右。

缺氧段进水COD:75mg/l,内回流COD:25mg/l,混合后37mg/l,但缺氧段出水的COD反而高了,在50-60mg/l之间,主要原因是吸附的COD在后续时间内会再次释放到水体里,导致升高,同时也出现了反硝化除磷的情况,即DPB吸附的碳源进行反硝化除磷,在此段不停发生反硝化作用,消耗碳源,但从去除率看却是负的,这就再次证明了污泥吸附的COD随着时间延长会被解吸出来的。

缺氧段出水到好氧段末端,消减个数为35个(较进水为130个左右)左右,主要为异养菌的代谢作用。从COD的处理的整个流程看,好氧段实际去除的COD在130mg/l左右,而厌氧段的去除以吸附为主,并未实际去除,这也是碳磷分离所利用的原理;缺氧段去除的COD大约为195mg/l,主要以反硝化为主。

2、AAO系统全流程的氨氮变化

从曲线中看出:进水氨氮52mg/l,厌氧1段:32mg/l,厌氧2段:28mg/l,缺氧1段:12mg/l,缺氧2段:11mg/l,好氧1段:10mg/l,好氧2段:3mg/l,好氧3段出水1mg/l以下。

缺氧段12左右(4.7倍水量),折算下来氨氮52,缺氧段反而比厌氧段高出7个左右,说明厌氧段的去除量同样是不真实的,具体分析下来同样存在氨氮被污泥吸附的情况,只是吸附量并不大,但缺氧段是存在一定的去除量的,来源于反硝化菌的同化作用,但去除量不大,算下来只有5个左右,进入好氧段后,好氧1降解量非常少,而在好氧段2后就开始快速降解,好氧3即已经达标,对比COD,好氧2的COD已经接近出水值,也验证了进行COD去除,再进行硝化的理论。

氨氮的降解情况看,同化作用只占5个作用,其余的都是在好氧段去除,而一般是在好氧中前段开始降解。从氨氮整个降解流程看,整个好氧系统的氨氮值其实是非常低的,因此目前很多水厂,设置了在线氨氮仪,利用测定好氧段某个位置的氨氮值来判断曝气终点,从而达到节能的目的。

3、AAO系统全流程的硝态氮变化

从曲线中看出:进水、厌氧1段、厌氧2段几乎不存在,缺氧区硝态氮在3以内、缺氧硝态氮在2mg/l左右。好氧1硝态氮在7.5mg/l,好氧2段硝态氮在12mg/l左右,好氧中段在13mg/l左右,好氧末端1mg/l2左右,出水的TN即在15mg/l以内。

在控制系统的TN过程中,缺氧区出水的硝态氮和好氧区出水的TN或硝态氮是关键的检测指标,通过缺氧区出水的硝态氮可以判断内回流比是否合适,如果缺氧区出水的硝态氮偏高,那出水的TN也会超标,从整个流程看,好氧段也会实现TN的消减,可能存在同步硝化反硝化作用,因此当缺氧区容积成为限制因素的情况下,可以合理利用好氧区的DO,实现一定程度上的同步硝化反硝化。

4、AAO系统全流程的TP变化

从曲线中看出:进水TP在5mg/l,厌氧1段:25mg/l,厌氧2段:30mg/l,缺氧池1段:5mg/l,缺氧池2段:2.5mg/l,到好氧池含量很少了,直至出水TP应该在1以下了。如果控制合理有可能达到0.5mg/l的一级A的排放标准。

而在缺氧池TP的急剧下降,按照正常内回流比的大值300%,TP混合后大约10mg/l左右,而TP在缺氧池中连续下降,TP从10mg/l降至2mg/l左右,说明了聚磷菌在缺氧环境中发生了反硝化吸磷。

通过聚磷菌在曝气池继续过量吸磷,保证了出水TP尽量降低,但是污水处理中TP通过生化处理往往很难达标排放,这就用到了化学除磷!